Sustainable Development Action Strategies for Visual Arts

The Four-Year Co-creation Project

I. Proclaim the year of 2024 to be the first year of Art Impact.

Suggestions for public policies:

1. Organizing international forums and exchange events to bring in the latest thoughts and approaches from around the globe.

2. Establishing an office dedicated to various promotive tasks, including consultation, outreach, and education.

II. Concrete policies and actions for instituting investments for generating impact

1. Establishing a four-year, 10 billion “Impact Investment Fund.”

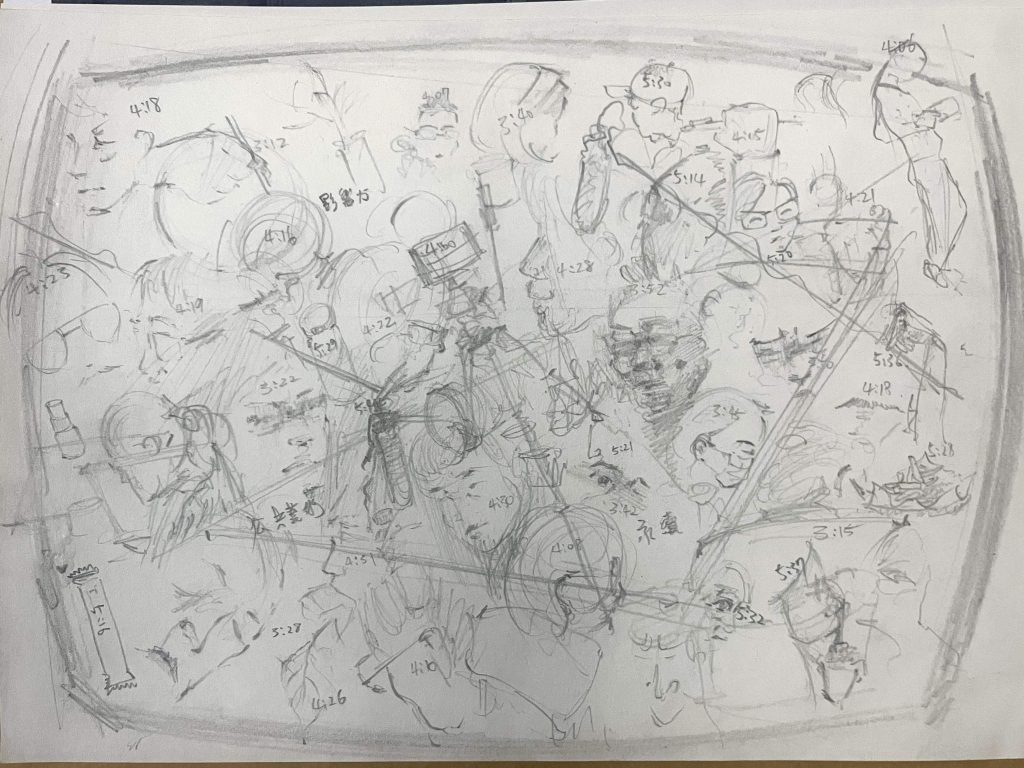

2. Encouraging artists to invest their creativity in four major fields associated with impact-generating enterprises, namely, mental health/well-being, senior care, eco-sustainability, and cultural accessibility.

III. Publishing an Annual Art Impact Report

1. The Annual Art Impact Report should be published in the December of the year to inform the external world of the impact generated by Taiwanese artists throughout the year.

2. Organizing forums and exhibitions to proactively facilitate dialogues with the external world and engage the public and the private sector in investing and getting involved in developing the impact of art.

Four-year Key Projects

Five main projects are listed below:

I. Art Eco-chain Restoration Project

II. Talent and Team Development Project

III. Space Vitality Project

IV. International Art Seeds Project

V. Creative Project of Social Collaboration—Public Art Reform Movement

Published by AVAT.

Published in December 2023.